東洋経済オンラインに面白い記事が掲載されていました

この記事では、2021年度より新たに導入される「大学入試共通テスト(新テスト)」で出題される「思考力・判断力・表現力を評価する」新傾向問題の分析と対策について述べられています。

次の問題は2018年度に行われた大学入試共通テスト試行調査「倫理」の実際の問題です。

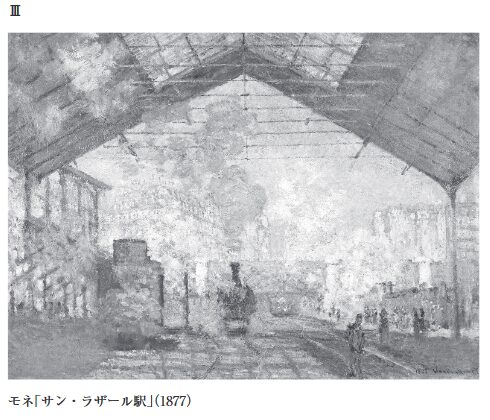

下線部ⓑ「技術は自己の在り方に様々な影響を及ぼしている」に関連して、先生は、新しい技術の登場がものの見方や感じ方を変えてしまうことがあるとして、次のⅠ〜Ⅲの絵画を例に用いて、ア〜ウの説明を加えた。それぞれの絵画と説明の組合せとして最も適当なものを、①~⑥のうちから一つ選べ。

ア 写真の露出時間が短縮され、一瞬が画像として定着されるようになると、以前の人々が自然と感じていたのとは違った見方がなされるようになった。

イ 社会に新しい技術が導入されることによって、これまでになかった暮らしや風景が出現し、そこに美が感じられるようになった。

ウ 工業による大量生産が可能になることによって、作品を生み出す芸術家の役割そのものが主題化されるようになった。

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

| ① | ア | イ | ウ |

| ② | ア | ウ | イ |

| ③ | イ | ア | ウ |

| ④ | イ | ウ | ア |

| ⑤ | ウ | ア | イ |

| ⑥ | ウ | イ | ア |

2018年度大学入試共通テスト試行問題「倫理」

解答は⑤です。解説は引用記事の東洋経済オンライン3ページ目に譲ります。

この問題を見て思った事は、大学入試共通テストの新傾向問題は美術検定の知識・情報の活用問題と問題傾向や問われる力が似ているということです。

ともに知識を前提に思考力や情報処理能力を問うており、大学入試や美術検定のみならず様々な分野で必要とされている能力と実感させられます。

記事のまとめには次の3点が書かれていました。

・資料や会話文をテキパキと読み解く際の“判断力”や“情報処理力”は、豊富な知識がベースとなる

・見た目は違えど、従来と同じく、科目の知識・技能や、それらをもとにした思考力・判断力を問う問題がほとんどである

・知識がなくても解ける問題もあるが、知識があればより迅速に自信を持って答えることができる

大学入試「倫理」は受験生に何を求めているのか 2021年から試される「思考力」の正体

https://toyokeizai.net/articles/-/367159?page=4

ここに書かれている新傾向問題対策はそのまま美術検定にも応用できます。知識が無くても設問の意図を読み取る能力や類推能力で解答可能な問題もありますが、思考の前提には確かな知識が必要です。その上で情報処理能力や判断力を養うのが合格点への近道だと考えます。

「知識、情報の活用問題」は問題集にも収録数が少なく、なかなか対策しにくい分野です。しかし1問2点と配点が大きく、取りこぼすと合否に影響を及ぼしかねません。

大学入試問題を見ていると他にも美術検定対策に使えそうな問題がありました。今後、それらを紹介しながら読者の皆様のお役に立ちたいと考えております。

コメント